【残念】「投資信託・リスク」で検索しても無駄な理由

こんにちは、カピのすけです。

「投資信託を始めてみたい」

「でも、リスクもあるよね」

「元本割れすると怖いな。損、失敗したくないな」

「投資信託のリスクについて知りたいな」

「どうやったら知られるのかな。教えてほしい」

投資信託の初心者にとって、リスクは気になりますよね。

今回の記事は、初心者のあなたに知って欲しい「残念な事実」を紹介します。投資信託歴5年のカピのすけの実体験に基づいた記事です。

この記事はこんな方に読んで欲しいです。

- 手元資金があり、「資産運用」をしてみたいけど、自分は「初心者」

- 元本保証される「預貯金」しか経験のない人

- 預貯金の利息が低すぎるので、「資産運用」に興味を持ち始めた人

- 特に、「投資信託」をやってみようと思っている人

- でも、元本が保証されないため、「躊躇」して一歩踏み出せない人

- 投資信託の「リスク」について知りたい人

- 積極的に運用して儲けたい、でも損したくない、失敗したくない人

それでは、どうぞ!

「投資信託・リスク」で検索しても無駄な理由

「投資信託・リスク」で検索した結果

検索結果の上位10件がこちらです。

※2021/01/03時点

投資信託が持つリスク – 投資信託協会

投資信託のリスクは何があるの? 投資信託 りそな銀行

リスクをしっかり理解しよう | 投資信託 | ためる・ふやす

投資信託に係るリスクについてのご説明 | みずほ銀行

投資信託の主なリスク : 投資信託の基礎知識 : 滋賀銀行

投資信託にはどんなリスクがあるの? | 東京海上アセット …

投資信託の主なリスク – 三井住友トラスト・アセット …

投資信託の魅力とリスクは?|投資信託の初心者入門|岡三証券

投資信託のリスクの高低はどう見分ける? – 日本証券業協会

投資信託のリスク | 大光銀行

ご覧の通り「金融機関」のページがほとんどです。

何が説明されているのか

上位10件にヒットしたどのサイトも、概ね次の2つについて説明されています。

- リスク・リターンの関係(リターンの変動が大きければ、リスクの変動も大きい)

- リスク要因(価格変動、為替変動、金利変動、信用リスク、流動性、カントリーリスク等)

初心者にとっては「ふーん、で??」というのが正直な感想ではないでしょうか。5年の投資歴の私も同じです。

いまいち、ピンと来ない。

初心者は上手く言語化できない

では、ピンと来る情報とは一体何なのでしょうか?ここにも問題があり、具体的にどういった情報ならピンと来るのか、土地勘のない初心者は上手く言語できないのです。

「検索する側が期待する情報」と「検索結果(≒金融機関が提供する情報)」とが噛み合っていない事実に私は気付きました。

これが、「投資信託 リスク」で検索しても無駄だと私が考える理由です。

ピンと来る情報=定期積立の「最終結果」と「途中経過」のデータ

カピのすけの考え

残念な状態を解消できないか。

色々と考えた結果、

定期積立の「最終結果」と「途中経過」のデータ

を示せば、問題を解消できるのではと考えました。

【最終結果】

ある商品を定期積立して、1年、3年、5年、10年経ったらどれくらい損するの?得するの?

【途中経過】

積立期間中、どれくらい元本割れするの?(「期間」と「程度」)。逆に最大利回りは?

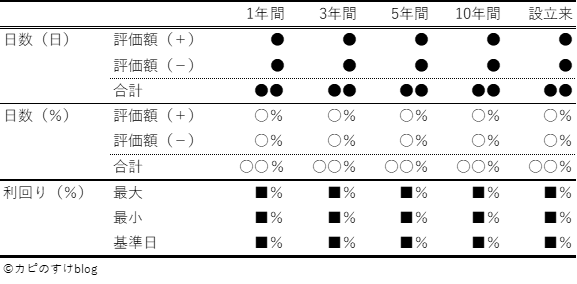

どういった指標なのか(命名:カピのすけ指標)

上述した「定期積立の「最終結果」と「途中経過」のデータ」を私は具体的に以下の指標に落とし込みました。本ブログでは、「カピのすけ指標」と命名します。投資信託の各商品ごとにこの指標を計算します。

表の見方:

【列】

- 基準日までの運用期間(1年、3年、5年、10年前、設立来)

【行】

- 評価額(+) 評価額>=積立額(累積購入額)

- 評価額(-) 評価額< 積立額(累積購入額)※元本割れ

- 日数(日) 評価額(+)、(-)のそれぞれの日数

- 日数(%) 評価額(+)、(-)のそれぞれの日数の割合

- 利回り(最大) 運用期間中の最大利回り

- 利回り(最小) 運用期間中の最小利回り

- 利回り(基準日) 基準日での利回り

この指標がなぜ有用なのか

投資信託は、基準価額の変動により、評価額が積立額を下回る(元本割れ)することがあります。特に積立を開始して間もないと、評価額が元本割れする頻度は、数年運用した後と比べて高いです。

この状態は、初心者にとって心理的に大きな負担になります。元本割れの現実にいきなり高頻度で直面するのですから。

いつまで元本割れが続くんだ?

と不安に陥って、ついに我慢できなくなり、

- 短期で売却

- 損切り確定

- 資産運用は危ないというトラウマ

- 終了

というスパイラルに陥る。

ある程度の辛抱は必要ですが、良い商品を選んでいる限り、元本割れの期間はいずれ脱しますし、しかし、どれくらいの辛抱が必要なのか初心者にとっては「未知」なのです。

この「未知」に応える具体的な数値データこそが、「投資信託 リスク」の検索結果に期待される情報だと考えています。

「カピのすけ指標」は、過去の基準価額に基づき、定期積立のシミュレーションから得られています。あくまで、「過去のデータ」がベースなので、将来を予測するものではありません。

しかし、「こんなもんなんだ」という相場感が数値で把握できるので初心者の不安も緩和されるのではないでしょうか。どの程度の辛抱が必要なのかも数字で理解できます。

このブログで随時公開します

いかがでしたでしょうか?

本ブログでは、具体的な投資信託の商品を題材に「カピのすけ指標」をシリーズで公開していきます。

ぜひ、講読を!

-

前の記事

【30代会社員】資産運用の成績(2020年10月末) 2020.11.01

-

次の記事

【独自】eMAXIS 先進国株式インデックスの定期積立シミュレーション 2020.11.28